Pandemi COVID-19 mengungkap ketimpangan struktural yang mendalam dalam cara data dikumpulkan dan digunakan untuk menginformasikan respons krisis, terutama bagi penyandang disabilitas (PwD) di Global South. Dalam sebuah komentarnya yang diterbitkan di Big Data and Society, salah satu pendiri KETEMU, Dr. Abdul Rohman, bersama rekan-rekannya berpendapat bahwa respons pandemi di negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam diwarnai oleh dua bentuk irasionalitas: situasional dan kontekstual. Irasionalitas ini bermula dari penyalahgunaan praktik data yang biasanya sesuai untuk konteks non-krisis selama masa darurat, serta dari penerapan asumsi sempit tentang disabilitas yang mengabaikan kompleksitas sosial-budaya.

Meskipun artikel tersebut berfokus pada hak-hak disabilitas dan kesiapsiagaan pandemi, wawasannya selaras dengan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai tata kelola AI di Asia Tenggara. Kedua domain ini menghadapi tantangan yang serupa: kelangkaan data, bias sistemik, dan ketegangan antara urgensi dan kesetaraan. Saat pemerintah dan organisasi di kawasan ini mempercepat adopsi AI, pelajaran-pelajaran ini sangat penting untuk merancang kerangka kerja tata kelola yang inklusif, etis, dan tangguh.

Irasionalitas Situasional dan Adopsi Risiko AI

Irasionalitas situasional terjadi ketika praktik dari satu konteks disalahgunakan ke konteks lain, seperti mengandalkan data demografi dengan keterlibatan rendah selama krisis kesehatan yang bergerak cepat. Dalam tata kelola AI, risiko serupa muncul ketika standar AI global atau tolok ukur yang berpusat pada Barat dipindahkan ke konteks Asia Tenggara tanpa adaptasi. Sebagai contoh, mengimpor kerangka risiko yang dirancang untuk lingkungan dengan sumber daya tinggi ke negara-negara dengan infrastruktur digital terbatas dapat menyebabkan hasil yang tidak efektif atau bahkan berbahaya.

Oleh karena itu, adopsi risiko dalam AI harus peka terhadap konteks. Lanskap sosio-teknis Asia Tenggara sangat beragam: pusat kota seperti Singapura dan Jakarta berdampingan dengan komunitas pedesaan yang konektivitasnya jarang. Model tata kelola harus memperhitungkan disparitas ini, memastikan bahwa strategi mitigasi risiko seperti audit algoritmik atau deteksi bias dapat dilakukan dan bermakna secara lokal. Menerapkan “praktik terbaik” secara buta tanpa kesadaran situasional berisiko melanggengkan ketidakadilan, serupa dengan respons pandemi yang meminggirkan penyandang disabilitas karena sistem data yang tidak dapat diakses.

Irasionalitas Kontekstual dan Keharusan Human-in-the-Loop

Irasionalitas kontekstual muncul ketika asumsi yang mendasari penggunaan data gagal mencocokkan realitas kehidupan kelompok marginal. Di Vietnam, data disabilitas sering kali direduksi menjadi metrik kelayakan ekonomi, mengabaikan keragaman kebutuhan dan hak. Demikian pula, sistem AI yang dilatih pada kumpulan data yang tidak lengkap atau bias dapat memperkuat stereotip atau mengecualikan populasi rentan. Ketika kerangka tata kelola memprioritaskan efisiensi daripada inklusivitas, mereka mereplikasi logika ableis yang sama yang dikritik oleh Rohman.

Di sinilah prinsip human-in-the-loop (HITL) menjadi sangat diperlukan. HITL memastikan bahwa penilaian manusia melengkapi pengambilan keputusan otomatis, terutama dalam domain berisiko tinggi seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Bagi Asia Tenggara, menanamkan HITL dalam tata kelola AI bukan sekadar pengaman teknis; ini adalah kebutuhan budaya dan etika. Organisasi lokal, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas yang terdampak harus dilibatkan secara aktif dalam membentuk sistem AI, mulai dari pengumpulan data hingga penerapan. Partisipasi mereka dapat memunculkan nuansa kontekstual yang tidak dapat ditangkap oleh algoritma saja, sehingga memitigasi risiko “irasionalitas kontekstual” dalam kebijakan berbasis AI.

Membangun Tata Kelola AI Berpusat pada Situasi-Budaya: Tiga Poin Penting

- Manfaatkan Infrastruktur Manusia untuk Kesenjangan Data: Komentarnya menyoroti bagaimana organisasi penyandang disabilitas di Indonesia memobilisasi relawan untuk mengumpulkan data dengan keterlibatan tinggi selama pandemi. Demikian pula, tata kelola AI dapat memanfaatkan jaringan manusia lokal untuk memvalidasi dan memperkaya kumpulan data, terutama di mana catatan digital tidak lengkap. Pendekatan ini selaras dengan HITL dan memperkuat kepercayaan pada sistem AI.

- Seimbangkan Keamanan dan Kesetaraan dalam Kerangka Risiko: Rencana pandemi sering kali memprioritaskan keamanan tingkat populasi daripada kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Tata kelola AI menghadapi pertukaran (trade-off) yang serupa: mengoptimalkan efisiensi versus memastikan keadilan. Regulator Asia Tenggara harus merancang kerangka risiko yang menimbang kedua dimensi tersebut, mengakui bahwa kesetaraan bukanlah pemikiran tambahan tetapi prinsip inti.

- Investasi dalam Peningkatan Kapasitas untuk Suara-Suara Marginal: Komentarnya menyerukan pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas untuk mengumpulkan dan menggunakan data; tata kelola AI harus berinvestasi dalam literasi digital dan keterampilan advokasi di antara kelompok marginal. Partisipasi mereka yang terinformasi dapat mengimbangi pengambilan keputusan teknokratis dan mencegah algorithmic ableism.

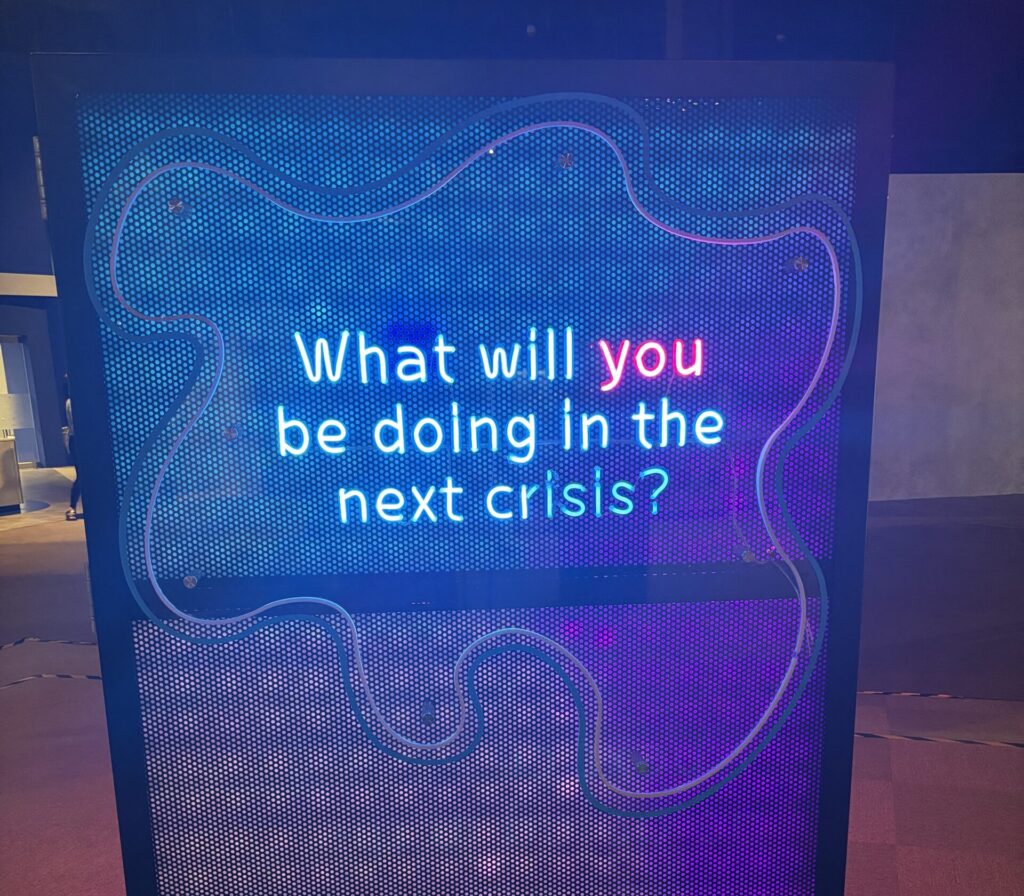

Irasionalitas dalam penggunaan data disabilitas adalah pelajaran peringatan bagi tata kelola AI. Hal ini mengingatkan kita bahwa teknologi tidak beroperasi di ruang hampa; ia terikat dengan norma sosial, struktur politik, dan bias budaya. Bagi Asia Tenggara, mengadopsi AI secara bertanggung jawab berarti merangkul kerangka risiko yang adaptif, menanamkan pengawasan manusia, dan memusatkan kesetaraan di setiap tahap tata kelola. Dengan melakukan hal tersebut, kawasan ini dapat menghindari pengulangan kesalahan respons pandemi dan sebaliknya memetakan jalur menuju masa depan AI yang inklusif dan rasional secara kontekstual.